论文题目:热损伤结晶岩直接拉伸和巴西劈裂行为的比较实验研究:独特的负泊松比效应/ Comparative experimental investigation of direct tension and Brazilian splitting behaviours of thermally damaged crystalline rocks: unique negative Poisson’s ratio effect

发表时间:2025年3月

近日,国际岩土工程领域知名期刊《Géotechnique》在线刊发了我院黄晓林特聘研究员题为“Comparative experimental investigation of direct tension and Brazilian splitting behaviours of thermally damaged crystalline rocks: unique negative Poisson’s ratio”的热损伤结晶岩在直接拉伸和巴西劈裂下不同的负泊松比效应研究成果。上述研究由我院黄晓林特聘研究员、博士生张晓辉和中国科学院地质与地球物理研究所祁生文研究员(通讯作者)共同完成。

文章简介:

在工程建设中,隧道和地下空间的变形和失稳往往由岩石的拉伸破坏引起。随着核废料地下处置需求的增加,深埋结晶岩岩体中处置库的建设及维护变得尤为重要。在这种环境下,结晶岩会暴露在核反应的热环境中,导致其微观结构劣化,宏观力学性能减弱,容易发生拉伸变形和破坏,进而引发工程灾害。因此,研究热损伤后结晶岩的拉伸力学行为,对于预防核废料储存库的灾害至关重要。

在实验室中,测定岩石抗拉强度主要采用直接拉伸试验和巴西劈裂试验。基于圆柱形试样的直接拉伸试验虽能准确反映岩石在纯受拉应力状态下的特性,但存在夹具应力集中、对缺陷敏感以及破坏位置不可控等问题。为此,设计狗骨形试样以替代圆柱形试样,虽然提高了试验的可靠性,但加工复杂且成本较高。巴西劈裂试验则通过对圆盘试样施加集中线荷载来诱导拉伸破坏,尽管存在局部压应力区导致表观强度偏高,但由于其操作简便而被广泛应用。大量实验结果表明,岩石的直接拉伸强度(DTS)和巴西劈裂拉伸强度(BTS)并不相等,且BTS通常大于DTS。

现有研究表明,岩石的非均质微观结构对其力学响应具有决定性影响。矿物颗粒的几何和物理力学特性差异、微裂纹分布以及热损伤导致的颗粒边界劣化,都会加剧拉伸应力集中效应。作者前期的研究利用基于颗粒的模型(GBM)进行数值模拟,将结晶岩的BTS大于DTS的现象归因于颗粒边界的压缩刚度小于剪切刚度。然而,这一研究尚未系统地揭示其背后的力学作用机制。

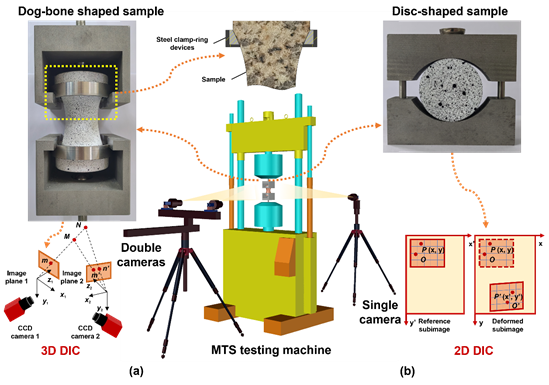

本文针对不同热损伤程度花岗岩的拉伸力学行为进行实验研究。重点比较了直接拉伸试验和巴西劈裂试验两种测试方法的差异,发现随着热处理温度的升高,花岗岩内部微裂纹数量显著增加,导致其DTS和BTS同步下降。值得注意的是,热损伤花岗岩表现出负泊松比(NPR)效应。通过对比不同热处理温度下的加载模式、应力状态及变形行为,探究了热损伤对花岗岩非均质微观结构劣化—宏观力学特性弱化的机理,实验方法如图1所示。

图1 直接拉伸试验、巴西劈裂试验以及二维/三维数字图像相关(DIC)分析示意图

(a) 狗骨形样品;(b) 圆盘形样品

创新点:

揭示了热损伤结晶岩在直接拉伸与巴西劈裂两种加载路径下,DTS与BTS的差异化响应规律;阐明了热损伤结晶岩的NPR效应对DTS和BTS的内在作用机制。

背景:

在岩土工程领域,深部地下空间与隧道工程的失稳问题多源于岩石内部拉伸破坏。随着高放核废料地质处置需求的日益迫切,结晶岩在加热作用下的微观结构劣化已成为制约工程安全的关键科学问题。热损伤导致岩石矿物颗粒间胶结强度弱化,宏观力学性能劣化,进而诱发拉伸主导的渐进性破坏,对核废料处置库的长期稳定性构成重大挑战。因此,深入探究热损伤结晶岩的拉伸力学行为,对预测和预防核废料储存库的灾害具有迫切的科学意义与工程价值。

实验室尺度下,岩石抗拉强度的测定主要依赖于直接拉伸法与巴西劈裂法。直接拉伸试验虽能真实还原岩石的拉伸破坏过程,但其固有缺陷(如端面效应导致的应力集中、预制缺陷敏感性及破坏局部化问题)显著影响测试结果的可靠性。为此发展的狗骨形试样虽能通过几何优化改善应力分布均匀性,但其复杂加工工艺与高成本限制了工程应用推广。相较而言,巴西圆盘劈裂试验通过径向压缩诱导间接拉伸破坏,虽因局部压应力集中导致表观强度高估,但其操作简便性和标准化优势使其在工程岩体力学领域得到广泛应用。

岩石作为典型的非均质材料,其力学响应本质上是多尺度耦合作用的结果。矿物颗粒的几何形态、弹性模量差异及微裂纹空间分布共同构成复杂的应力传递网络。热损伤通过诱导矿物边界劣化、孔隙结构演化及新生微裂纹萌生,显著加剧拉伸加载过程中的应力集中效应。现有研究已经发现,随着热处理温度的升高,岩石内部的微裂纹数量显著增加,导致DTS和BTS迅速减少。

值得注意的是,热损伤岩石在拉伸加载过程中常表现出异常力学行为——NPR效应,即轴向伸长伴随横向收缩的反常变形特征。作者前期的研究初步揭示,该现象与热损伤导致的颗粒接触力学特性演化密切相关:热损伤选择性地降低了矿物边界的压缩刚度,而剪切刚度相对保持稳定。可以预见,热损伤岩石中的NPR效应将对其拉伸力学行为产生重大影响。然而,当前研究多聚焦于热损伤岩石的宏观强度衰减规律,关于负泊松比效应与拉伸破坏机制间的内在关联,尚需开展系统性研究。

主要内容:

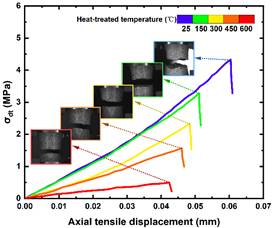

在直拉加载下的狗骨形试样与在巴西劈裂加载下的圆盘形试样,均展现了脆性破坏的特性。随着热处理温度的攀升,这两种试样的拉伸强度及拉伸模量等关键力学性能均遭遇了明显的衰减。具体而言,狗骨形试样在受力过程中,其应力与位移的关系呈现出近乎线性的增长趋势;相对地,圆盘形试样的应力增长则遵循非线性的轨迹。值得一提的是,在温度相对较低的条件下,圆盘形试样的拉伸强度波动不大,而狗骨形试样的拉伸强度却经历了显著的变化,这一现象清晰地展示于图2之中。

图2 不同热处理温度下:(a)狗骨形样品最小直径处拉伸应力随轴向位移变化的曲线;(b)圆盘形样品中心处拉伸应力随轴向位移变化的曲线

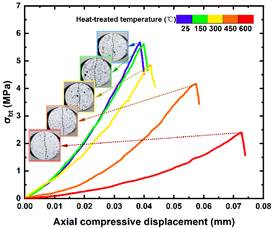

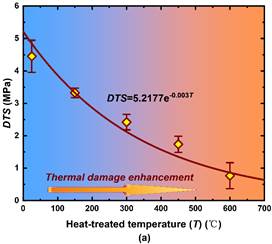

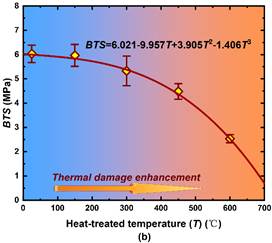

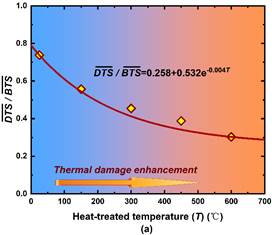

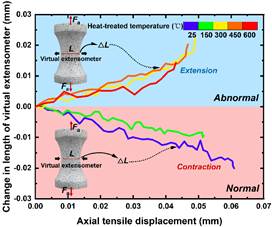

随着温度的升高,花岗岩岩的微观结构逐渐劣化,导致其宏观力学性能显著弱化,这一变化直接体现在其DTS和BTS随温度升高而明显下降的趋势中。具体表现为:DTS在25℃至150℃的温度范围内迅速下降,随后趋于平缓,呈现出负指数衰减的特征;而BTS在25℃至300℃的范围内下降较为缓慢,之后则急剧下降。值得注意的是,DTS始终低于BTS,且两者之间的比值和差值随温度变化呈现出不同的规律,其中比值呈负指数衰减,差值呈高斯分布,这些规律清晰地展示在图3和图4中。

图3 (a)狗骨形样品直接拉伸强度(DTS)和(b)圆盘形样品巴西劈裂拉伸强度(BTS)随热处理温度的变化

图4 (a) 与

与 比值随热处理温度的变化;(b)

比值随热处理温度的变化;(b) 与

与 差值随热处理温度的变化

差值随热处理温度的变化

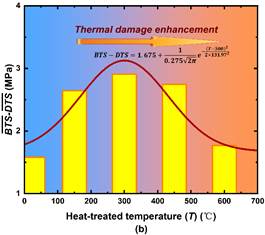

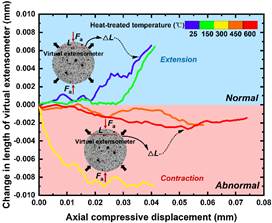

热处理温度对狗骨形和圆盘形试样的侧向变形行为产生了显著影响,两者均表现出泊松比由正转负的现象,即NPR效应。具体表现为:在25℃和150℃下,狗骨形试样主要表现为侧向收缩,而圆盘形试样则主要表现为侧向扩张;当温度升至300℃及以上时,狗骨形试样出现异常的侧向扩张变形,而圆盘形试样则在压缩区附近表现为双侧收缩,如图5所示。

图5 (a)直接拉伸试验中,狗骨形样品轴向拉伸位移变化时虚拟引伸计长度的变化;(b)巴西劈裂试验中,圆盘形样品轴向压缩位移变化时虚拟引伸计长度的变化。虚拟引伸计的初始长度为L,位移增量为ΔL

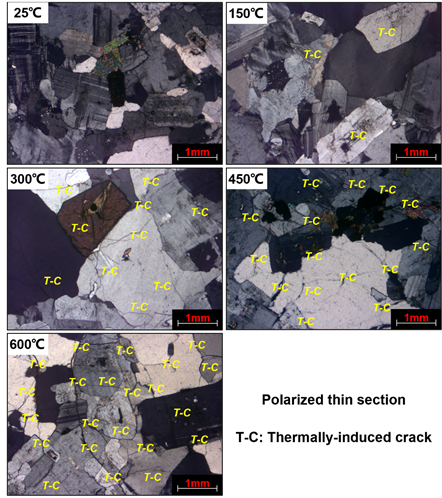

通过显微镜观察发现,随着热处理温度的升高,热损伤引起的张拉裂纹显著增多(如图6所示)。由于裂纹在直接拉伸(纯拉)和巴西劈裂(压致拉伸)两种应力状态下的响应机制不同,因此对花岗岩拉伸强度降低的影响程度也存在差异。具体表现为:DTS对热损伤更为敏感且下降更为急剧;而在巴西劈裂试验中,压应力区的热损伤裂纹受到限制,导致BTS在低温下下降较为缓慢,但在高温下因裂纹增多而急剧下降,同时变形非线性特征也更加显著。

图6 花岗岩微观结构随热处理温度升高而劣化

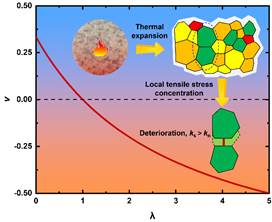

泊松效应是材料的固有特性,通常表现为受压时横向膨胀、受拉时横向收缩,泊松比(ν)量化了这一现象。对于大多数材料,ν介于0到0.5之间且为正。Rothenburg等(Nature, 1991)证明,在理想条件下,材料的泊松比与颗粒接触处的剪切刚度(ks)和法向刚度(kn)比值λ(λ=ks/kn)相关,当λ>1.0时,ν为负值,材料表现出负泊松比(NPR)效应,这一关系的数学表达式如(1)所示。

(1)

(1)

花岗岩的微观力学行为主要由矿物颗粒及其接触界面主导,加热过程中矿物颗粒的非均匀膨胀导致局部拉应力集中,诱发颗粒接触界面的拉伸损伤,使法向刚度显著降低,导致λ>1.0,从而产生NPR效应,如图7所示。

图7 花岗岩泊松比由正转负的微观力学机制

研究结论:本研究通过实验对比了不同热损伤程度的花岗岩在直接拉伸和巴西劈裂加载模式下的拉伸行为,系统分析了DTS和BTS随热处理温度的变化规律,并观察了热损伤样品在两种试验中的变形特征。实验结果表明,DTS和BTS随温度升高呈现不同的衰减趋势,同时发现了负泊松比效应在两种加载模式下的表现差异,并揭示了其微观机理。这些研究成果为热损伤结晶岩的力学行为提供了新的见解,对核废料储存的工程设计和防灾减灾工作具有重要的指导意义。

项目资助:该研究得到国家自然科学基金项目(No. 42372306,No. 42141009)、第二次青藏高原综合科学考察研究项目(No. 2019QZKK0904)和中国科学院地质与地球物理研究所重点研究项目(No. IGGCAS-202201)的共同资助。

引用格式:Huang, X., Zhang, X., Qi*, S. (2025). Comparative experimental investigation of direct tension and Brazilian splitting behaviors of thermally-damaged crystalline rocks: unique negative Poisson's ratio effect, Géotechnique. https://doi.org/10.1680/jgeot.24.01331

原文链接:https://www.icevirtuallibrary.com/doi/abs/10.1680/jgeot.24.01331?journalCode=jgeot