近日,国际化学领域权威期刊《胶体与界面科学杂志》(Journal of Colloid and Interface Science)刊登了西安交通大学全球环境变化研究院张博翔老师团队的论文“Unravelling the mechanism ofamitriptyline removal from water bynatural montmorillonite through batch adsorption, molecular simulationand adsorbent characterization studies”。该成果为陕西省大学生创新训练项目:钠蒙脱石吸附安米替林之机理,负责人为人居学院地球环境科学系本科生三年级学生-刘盼,指导老师为张博翔副教授。该研究团队以自然界极具开发潜能的常见黏土矿物-钠蒙脱石(Na-montmorillonite)为环境材料,探讨其对安米替林(Amitriptyline,AMI)抗忧郁药物的吸附行为与机理。现代社会对抗忧郁或抗沮丧药物的高度需求与使用,已使侦测或移除废水或地下水中的抗忧郁药物分子成为一个重要的新兴研究议题。安米替林作为一种广泛使用的抗抑郁药物,进入土壤和地下水系统已成为普遍而广泛的现象,对人体健康和环境生态造成负面影响。钠蒙脱石产量丰富、便宜、易取得、高阳离子交换容量等特性,因此不仅可以实现利用低成本材料展现(1)高经济实用;(2)快速吸附;(3)高吸附效果的多重目的,而且在工业或家庭废水处理过程中能达到(1)零温室气体排放;(2)对环境不产生热能;(3)对环境无二次污染等正面影响。针对不同的污染物性质,已有很多移除的方法被实现,然本项目利用天然产出的黏土矿物–钠蒙脱石尝试移除(吸附)环境中的污染物–安米替林的研究为首要报导。

该团队以钠蒙脱石进行静态吸附水中安米替林的实验,探讨吸附时间(动力学)、安米替林浓度、pH值对此吸附作用的影响,分析钠蒙脱石对安米替林的吸附能力和规律,并探讨层间不同膨胀程度与吸附容量的关系。

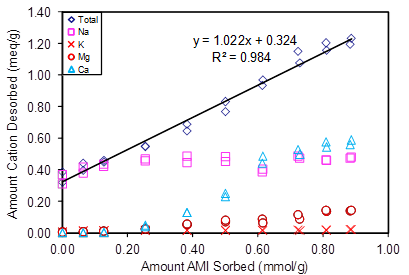

图1.从SWy-2中脱吸的金属阳离子与AMI吸附量的正相关图

根据拟合直线的斜率,脱附的金属阳离子与吸附的安米替林之间的比值,如果直线的斜率为1(即1:1),那么就相当于吸附1mmol的安米替林(带电量为1个正电荷),就要交换出相同电荷当量的金属阳离子(1meq),就可以认为吸附机理是阳离子交换。本研究斜率是1.022,因此吸附机理几乎是1:1的阳离子交换。

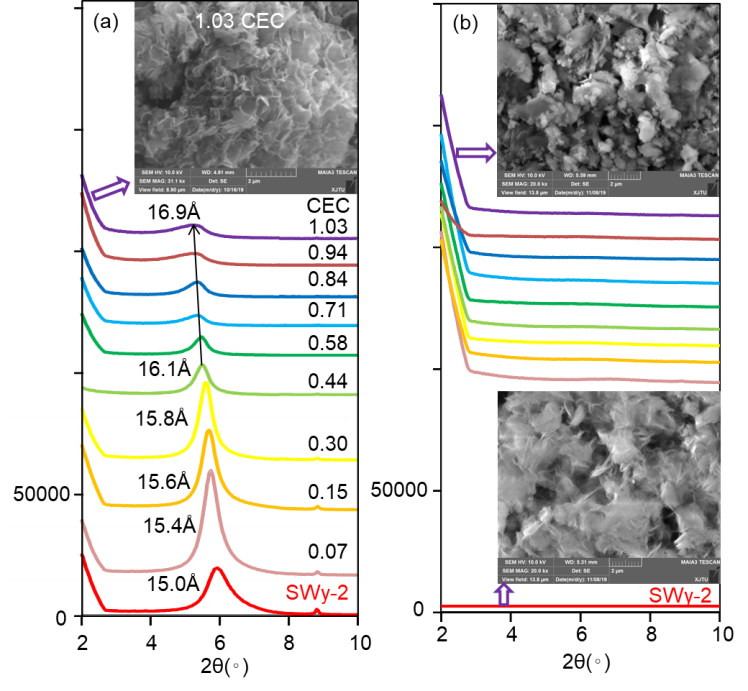

图2.原始样品SWy-2和SWy-2在不同AMI吸附量下的XRD谱图(a),插入图为1.03 CEC样品的SEM图。再生实验的等温研究(b),插入的顶部和底部图分别为600℃加热和再生样品的SEM图像。

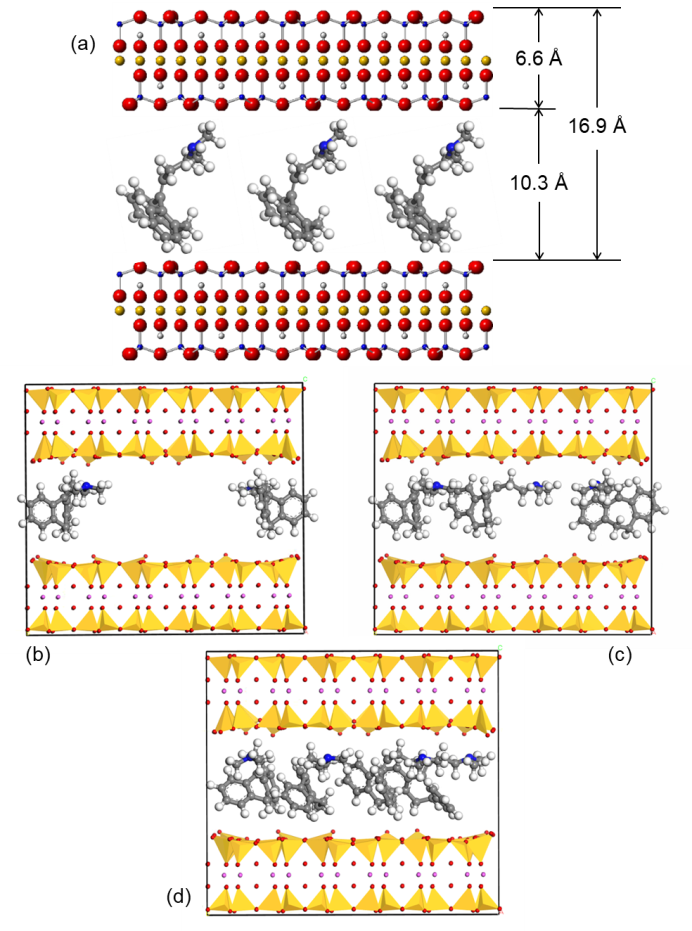

图3.基于FTIR信号在高AMI吸附量下SWy-2片层内插入AMI的示意图(a),以及12个单元晶格(unit cells)内2个、3个和4个AMI分子下的分子模拟(b, c, d)。

在pH 8 ~ 10时,SWy-2对AMI的最大吸附量为275 mg/g或0.88 mmol/g。Langmuir模型很好地描述了吸附数据。SWy-2吸附AMI的主要机理是阳离子交换。SWy-2对AMI的吸附受溶液pH的影响较小,当溶液pH高于AMI的pKa时,AMI的吸附量略高。XRD分析表明,不同吸附量下层间间距增大,进一步证实了层间空间参与了AMI吸附,即插层作用。由FTIR结果提出理想的AMI接触模型,分子模拟的结果也显示了相同的接触形貌。

本研究以环境矿物科学的观点,模拟不同环境下的吸附特性并进一步阐述吸附后固体材料的物理化学性质,为日后模场试验提供应用层面的意义及价值。同时,对抗忧郁药物污染物的环境治理提供低环境冲击、低成本、快速治理、高效移除的技术参数支撑。

在当前关于安米替林的研究中,仍然存在着两个重要的问题:(1)由于安米替林在环境中的含量较低,通常在ng/L~μg/L之间。目前,液相色谱—紫外联用(LC–UV)和液相色谱—荧光联用(LC–FD)等被广泛应用于安米替林的检测;而液相色谱—质谱联用(LC–MS)由于其高灵敏度和定性能力,近年来也被广泛应用于安米替林等类的检测,但由于环境介质的复杂性,准确测定各种环境介质中安米替林类问题仍然是相关研究的制约因素;(2)安米替林类药物进入环境最重要的途径是经过城市污水处理系统,因此,安米替林在污水处理过程中的行为特征,是人们迫切需要了解的问题;而土壤是部分安米替林的最终归宿地,但有关安米替林与不同类型的土壤的吸附–解吸行为、及其在土壤中迁移、归宿的机制等,也尚未完全为人们所了解。这些都有待于今后系统的、深入的探明。

该团队成员在本学院副教授张博翔老师的指导下完成了基础的科学研究,对日后的研究生的科研工作的开展有了实质上的帮助和训练。本次大学生创新训练项目耗时12个月最终结题共获得以下成果:

(1)结题评审结果:优秀(省级升等为国家级)。

(2)发表一篇SCI文章(Journal of Colloid and Interface Science,598 (2021) 379–387):中科院环境科学1区top,影响因子8.128,最具影响力期刊。

(3)西安交通大学第三十一届“腾飞杯”创新赛道一等奖。

(4)口头报告,中国环境科学学会2019年科学技术年会,西安。并收录于中国环境科学学会2019年科学技术年会论文集。

论文链接

https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.04.033

供 稿:张博翔

编 辑:汪毅香